最新!今冬明春呼吸道感染性疾病中医药防治处方来了

一、预防推荐处方

(一)中药内服

成人适用人群:普通人群或体弱易感人群。

小柴胡汤合防己黄芪汤

方药:黄芪15g 柴胡10g 黄芩10g 党参10g 法半夏10g 防己5g 白术10g 生姜10g 大枣10g 甘草10g

用法:每日1剂,水煎300ml,每日3次,每次100ml,连续服用3—5日。

儿童适用人群:正常体质儿童。

辛凉透表汤

方药:川银花5g 连翘5g 虎杖5g 薄荷3g 葛根5g 藿香5g 乌梅5g 甘草3g

用法:泡水饮。7—12岁儿童,1日1剂,其他年龄组酌情增减。

(二)穴位按摩

1.大椎穴

功效:具有清热解表,疏散风寒,提高正气的功效。通过艾灸、拔罐、按摩等操作可以提高人体免疫力,增强抗病能力,既可散寒又能泄热作用。

定位方法:后正中线上,第7颈椎棘突下凹陷中。

按摩方法:指揉法。拇指螺纹面置于大椎穴,拇指和前臂部主动用力,进行节律性按压揉动。

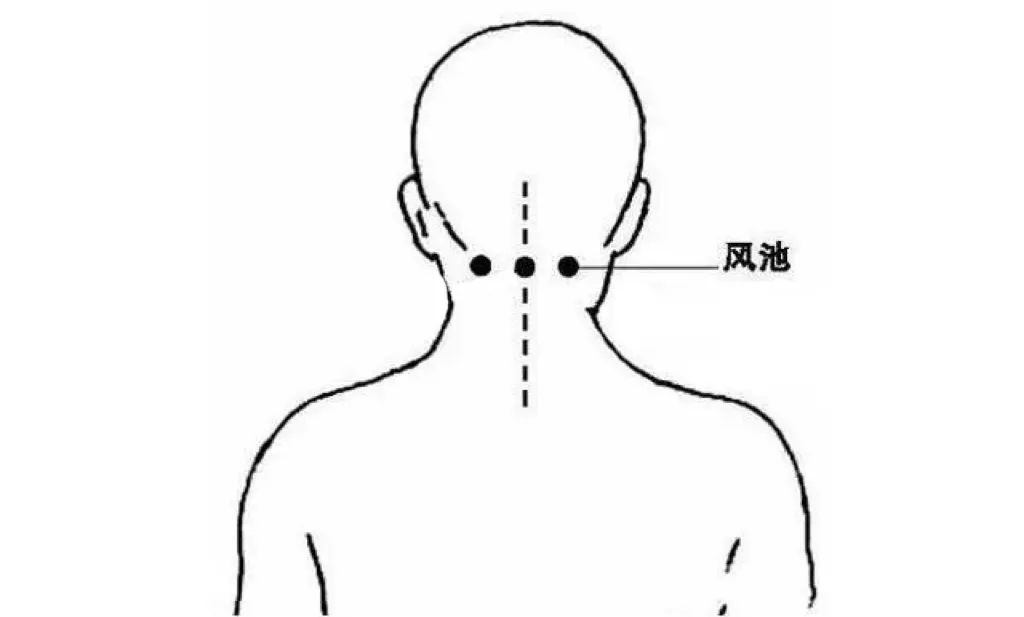

2.风池穴

功效:具有清头明目、祛风解毒、通利宫窍的功效。可以改善头痛、眩晕、鼻塞、咽喉肿痛、颈项强痛等病症。

定位方法:在颈后区,枕骨之下,胸锁乳突肌上端与斜方肌上端之间的凹陷中。

按摩方法:揉法。以指端、掌或者鱼际着力于穴位做环旋揉动,每次揉2分钟—3分钟。

3.鱼际穴

功效:宣肺清热,利咽止痛的功效。可以改善咳嗽、咽喉肿痛、失音等病症。

定位方法:在手外侧,第1掌骨桡侧中点赤白肉际处。

按摩方法:揉法。可直接用食指或拇指腹做环状揉动,每次揉2分钟—3分钟。

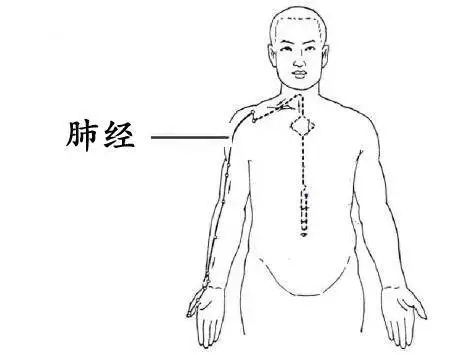

4.肺经

主治:本经穴主治有关“肺”方面所发生的病症:咳嗽,气急,喘息,心烦,胸闷,上臂、前臂的内侧前缘酸痛或厥冷,或掌心发热。

按摩方法:操作者或患者可用一侧的手掌沿着手太阴肺经的经络走向,从胸部的上外侧开始,向腋下、手臂到指端穴位上进行反复推动,一般建议可以反复推10次,直至皮肤潮红或发热为止。注意操作时力度应轻柔,以患者能接受为宜,以免引起患者受伤。同时可以与肺经刮痧疗法加强疏散风热、宣肺止咳作用。

(三)中药外用

成人:

中药浴足法

药物组成:麻黄20g 桂枝20g 荆芥20g 防风20g 白芷20g 羌活25g 苍术25g 艾叶20g

用法:加温水适量,浴足,至身体微汗出。

功效:疏风散寒、解表,预防呼吸道疾病传染。

儿童:

1.香囊佩戴法

药物组成:黄芪2份、苍术2份、白芷1份、藿香1份、石菖蒲1份、艾叶1份。

用法:制成香佩包,置于胸前或者放于枕边,每周更换1次。

2.中药浴足法

药物组成:桂枝15g 桑枝15g 细辛10g 炮姜5g 舒筋草15g 红花5g

用法:水煎泡脚用,隔日1次。

(一)成人推荐方案

1.外感风寒

(1)风寒束表

临床表现:恶寒,发热,或高热不退,头痛,身痛,鼻塞流涕,咽部不适,舌质淡,苔薄白,脉浮紧。

治法:辛温解表。

葛根汤

方药:葛根30g 麻黄15g 桂枝10g 白芍10g 生甘草10g 生姜10g 大枣10g

服法:每日1剂,水煎300ml,分3次口服,每次100ml。以下成人处方服法相同。

中成药推荐:荆防颗粒、散寒解热口服液、通宣理肺丸等。

(2)风寒夹湿

临床表现:头痛,恶寒,身痛,身重,胸闷不饥,午后身热,或高热不退,困倦乏力,或兼咳嗽,痰粘,恶心欲呕,腹泻或大便黏滞不畅,舌苔白腻,脉濡。

治法:辛温解表、散寒祛湿。

麻黄加术汤合三仁汤

方药:麻黄15g 桂枝15g 甘草5g 杏仁15g 苍术30g 杏仁15g 滑石15g 通草10g 白豆蔻15g 竹叶15g 厚朴10g 薏苡仁20g 法半夏15g

中成药推荐:藿香正气液、九味羌活丸等。

(3)风寒袭肺

临床表现:咳嗽声重,气急,咽痒,咳痰,痰色白质稀,伴鼻塞流涕,头痛,肢体酸痛,或恶寒、发热,舌质淡,苔薄白,脉浮紧。

治法:疏风散寒,宣肺止咳。

金佛草散合止嗽散

方药:炙旋复花15g 前胡15g 荆芥15g 法半夏15g 生姜10g 大枣10g 麻黄15g 赤芍15g 生甘草10g 桔梗15g 紫菀15g 枳壳15g 僵蚕15g

中成药推荐:风寒咳嗽颗粒、麻杏止咳糖浆、苏黄止咳胶囊等。

2.外感风热

(1)风热袭表

临床表现:发热,或高热不退,口渴,不恶寒,微汗出,或兼头痛,咽痛咽干,鼻塞流涕,咳嗽,舌红苔薄白或黄,脉浮数。

治法:辛凉解表。

加减银翘桑菊白虎汤

方药:桑叶15g 菊花15g 银花15g 连翘20g 忍冬藤15g 薄荷15g 地骨皮15g 生石膏40g 知母10g 滑石15g 蝉蜕15g 黄芩15g 大青叶15g 芦根15g 栀子15g 石斛15g

中成药推荐:柴黄颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、蓝芩口服液等。

(2)风热夹湿

临床表现:发热,或高热不退,头身困重,无汗或汗出不畅,不恶寒或微恶风寒,胸闷不饥,口渴不欲饮,或轻微咳嗽,便溏不爽,舌红苔黄腻,脉滑数。

治法:清热解表化湿。

加味三仁汤

方药:藿香15g 苏叶15g 茯苓15g 法半夏15g 杏仁15g 白蔻仁15g 薏苡仁30g 通草15g 滑石15g 白茅根20g 芦根20g 黄芩10g 黄连6g 桑叶15g 菊花15g 连翘15g

中成药推荐:清热化湿口服液、青翘抗毒颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、藿香正气散等。

(3)痰热壅肺

临床表现:咳嗽,咳痰,痰稠或黄,口渴欲饮,或微发热,不恶寒,舌红苔黄,脉数或滑。

治法:清热化痰,宣肺止咳。

加味千金苇茎汤

方药:芦根30g 桃仁15g 薏苡仁30g 冬瓜仁20g 杏仁15g 鱼腥草20g 枇杷叶15g 桑叶15g 桑白皮20g 瓜蒌仁15g 桔梗15g 浙贝母15g 生石膏30g

中成药推荐:百咳静糖浆、川贝枇杷糖浆、蛇胆川贝液、鲜竹沥、急支糖浆等。

(4)气阴两虚证

临床表现:病程较长,干咳少痰,低热盗汗,面色潮红,五心烦热,舌质红乏津,舌苔花剥、少苔或无苔,脉细数。

治法:益气养阴,清热除烦。

竹叶石膏汤

方药:竹叶15g 生石膏30g 沙参15g 麦冬30g 法半夏10g 粳米10g 甘草10g 党参10g

中成药推荐:生脉饮、生脉胶囊等。

3.阳虚外感

临床表现:多见于高龄人群,嗜睡,身倦乏力,纳差,畏寒发热,身痛,无汗,四肢厥冷,舌淡苔薄,脉沉或微细。

治法:温阳解表。

麻黄附子细辛汤加味

方药:麻黄10g 细辛6g 制附片10g(先煎1小时)甘草10g

中成药适当选用:参附注射液合散寒解毒口服液等。

4、内闭外脱证

临床表现:呼吸困难,动则气喘,伴神昏,烦躁,汗出肢冷,舌质紫暗,苔厚腻或燥,脉浮大无根。

治法:扶正开闭,救逆固脱。

茯苓四逆汤加减

方药:制附片15g(先煎1小时) 干姜10g 甘草10g 人参20g 茯苓15g 龙骨30g 牡蛎30g

送服苏合香丸或安宫牛黄丸。

中成药推荐:参附注射液等。

(二)儿童推荐方案

1.风寒证

临床表现:恶寒,发热,无汗,头痛身痛,肢体倦怠,不思饮食,鼻流清涕,喷嚏,咳嗽,痰白,恶心呕吐,腹泻或大便黏滞不畅,口不渴,咽不红,舌质不红,舌苔白腻,脉浮紧,指纹浮红。

表证明显,辛温解表,荆防败毒散加减。

方药:荆芥10g 防风5g 茯苓10g 独活5g 柴胡10g 枇杷叶10g 川芎5g 羌活5g 桔梗5g 紫苏叶10g 薄荷10g 甘草3g

中成药推荐:荆防败毒散、荆防颗粒等。

咳嗽明显,疏风散寒,宣肃止咳,华盖散加减。

方药:麻黄5g 杏仁5g 桑白皮10g 紫苏子10g 陈皮10g 茯苓10g 前胡10g 枇杷叶10g 炙甘草3g

中成药推荐:通宣理肺颗粒等。

服法:该剂量为7—12岁儿童每日推荐剂量,其余年龄段根据患儿年龄和病情酌情加减。以下儿童处方服法相同。

2.风热证

临床表现:发热恶风,有汗或少汗,头痛,鼻塞流浊涕,喷嚏,咳嗽,痰稠色白或黄,咽红肿痛,口干渴,舌质红,苔薄白或黄,脉浮数,指纹浮紫。

表证明显,辛凉解表,银翘散加减。

方药:川银花10g 连翘10g 防风10g 牛蒡子10g 荆芥10g 桔梗5g 薄荷10g 虎杖10g 芦根10g 竹叶10g 建曲10g 甘草3g

中成药推荐:抗感颗粒、小儿豉翘清热颗粒、蒲地蓝消炎口服液等。

咳嗽明显,疏风清热,宣肺止咳,麻杏石甘汤加减。

方药:麻黄5g 杏仁10g 生石膏10g 川银花10g 连翘10g 葶苈子10g 瓜蒌皮10g 薄荷10g 芦根10g 枇杷叶10g 炙甘草3g

中成药推荐:小儿咳喘灵颗粒、小儿肺热咳喘颗粒等。

3.湿热证

临床表现:持续发热,暮夜尤甚,口干,咽痛,纳呆、大便干结,或便溏不爽,舌红,苔黄厚腻,脉滑数,指纹紫滞。

表证明显,清热化湿,宣肺除痹,木贼宣痹汤加减。

方药:木贼10g 射干10g 郁金10g 通草5g 枇杷叶10g 法半夏10g 黄芩10g 红藤10g 青皮10g 槟榔10g 滑石10g 甘草3g

中成药推荐:金莲清热泡腾片、连花清瘟颗粒等。

咳嗽明显,清热化湿,宣肺止咳,苇茎宣痹汤加减。

方药:芦根10g 桃仁5g 薏苡仁10g 冬瓜子10g 杏仁5g 射干10g 郁金10g 通草5g 瓜蒌皮10g 枇杷叶10g 葶苈子10g 甘草3g

中成药推荐:抗病毒颗粒/抗病毒糖浆、复方鱼腥草片等。

4.痰热证

咳嗽痰黄,稠粘难咯,面赤唇红,口苦作渴,或有发热、烦躁不宁,尿少色黄,舌红苔黄腻,脉滑数,指纹色紫。

清热化痰,宣肺止咳,新制六安煎加减。

方药:茯苓10g 京半夏10g 化橘红10g 杏仁10g 葶苈子10g 黄芩10g 浮海石10g 天花粉10g 前胡10g 枇杷叶10g 甘草3g

中成药推荐:金振口服液、小儿肺热清颗粒等。

5.阴虚肺热证

临床表现:病程较长,干咳少痰,低热盗汗,面色潮红,五心烦热,舌质红乏津,舌苔花剥、少苔或无苔,脉细数,指纹淡红。

养阴清肺,润燥止咳,沙参麦冬汤合泻白散加减。

方药:沙参10g 麦冬10g 玉竹10g 天花粉10g 桑叶10g 桑白皮10g 地骨皮10g 蜜百部10g 炙甘草3g

中成药推荐:养阴清肺口服液、川贝枇杷糖浆等。

6.肺脾气虚证

临床表现:咳嗽无力,喉中痰鸣,低热起伏不定,面白少华,动辄汗出,食欲不振,大便溏,舌质偏淡,舌苔薄白,脉细无力,指纹淡。

补肺健脾,益气化痰,人参五味子汤加减。

方药:太子参10g 茯苓10g 白术10g 五味子5g 麦冬10g 枇杷叶10g 紫苏子10g 山药10g 炙甘草3g

中成药推荐:健肺丸等。

注:1、以上药物请按药品说明书或在医生指导下使用。

2、如高热不退、咳嗽加剧,请前往医院就诊。